2024年と2025年で2回の弱気相場がありました。

1つ目は2024年8月5日に起こった「令和のブラックマンデー」

2つ目は2025年4月の「トランプショック」です。

この2つの暴落の後は含み損状態となり、売却してしまう人が多くいました。

それに加え、トランプショック後、新NISAの流入額が減り、7月は過去最低となりました。

(参考資料 https://moneyworld.jp/news/05_00183044_news)

このように投資を辞めてしまう人は、

「投資って儲かると聞いていたのに」

「このまま株価が戻らないかもしれない」

という感情になって売ってしまったという方が多いと思います。

新NISAは長期投資前提の制度なので、いかに「持ち続ける」かがとても大事です。

この記事では暴落の影響が少なく、長期で持ち続けることができる投資方法を紹介します。

1回売ってしまった方でも始めやすいものを紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 債券

債券は国や企業が発行する有利子の負債です。

一定期間持ち続けると元本と利子が支払われます。

会社や国が倒産しない限り元本と利子が支払われるので、株よりリスクが低い投資商品と言われています。

購入方法

債券の購入方法は大きく分けて、直接購入する方法と株のように投資信託を購入する方法の2種類あります。

直接購入する

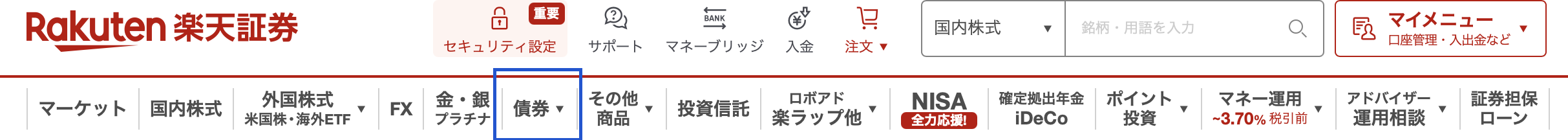

楽天証券の場合ログイン後、債券の項目から好きな債券を選ぶ事ができます。(sbi証券などその他の証券会社もホームから進めます。)

債券の選び方は知識が必要であるので、投資信託を選ぶことを推奨します。

投資信託で購入する

楽天証券ログイン後、投資信託画面からファンドの条件検索から債券を選択する。

投資信託を選ぶ上での条件は、この2つです。

・信託手数料が0.2%以下であること

・ファンドの運用資産が1000億円以上

2. 不動産(REIT)

不動産と聞くと、お金持ちしか出来ないイメージがあるかもしれませんが、

お勧めするのは証券の形で買える、REITとREITの投資信託です。どちらも少額から投資する事ができ、株式よりも安定した配当金がもらえるため、オススメです。

オススメなのは、

NFJ-REIT

積水ハウス・リート投資

です。J-REITは様々な会社の投資証券の詰め合わせになっています。

そのため、REITの中でも安定的なリターンを得る事ができます。

積水ハウス・リート投資は日本の住居を中心に積水ハウスの賃貸物件に投資できる商品です。住居は大きなリターンは狙いにくいものの配当金が比較的安定するのが特徴です。そのため、初心者にオススメできると考えられます。

購入方法

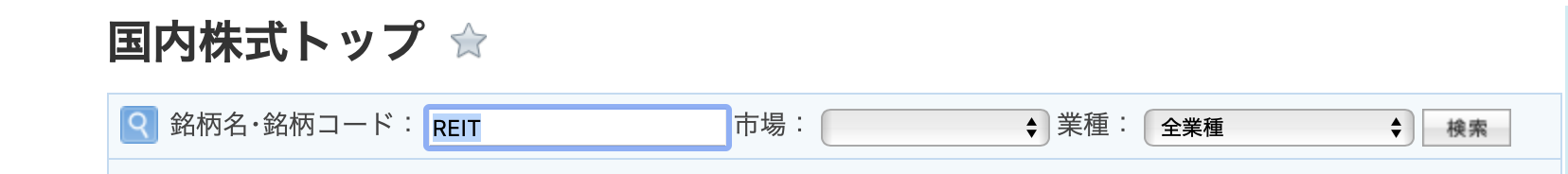

楽天証券の場合、国内株式を選択し、

国内株式の検索で「REIT」と検索すると、候補が表示されます。

3. 優待株・ディフェンシブ株

優待株・ディフェンシブ株は暴落が起こった時も下がるものの、景気に敏感な商社や自動車といった銘柄より下落幅が小さいため、オススメできます。

個別株は怖いと考える方は多いと思いますが、100株で2万円以下の株もあるので、少額から始めることも可能です。

また、優待を使うことで、株を買っている恩恵を感じることで投資を継続しやすくなります。

オススメ銘柄

NTT

docomoを運営するNTTは高配当株でもお馴染みの銘柄です。

また、株主数が日本1多い企業としても有名です。

株主優待として2年以上3年未満の保有で1500ポイント

5年以上6年未満の保有で3000ポイントを獲得する事ができます。

ソフトバンク

NTTと同様に通信系の銘柄です。

通信系では一番成長性が高い銘柄ですが、株主優待もあります。

1年以上の保有で毎年PayPayポイント1000ポイント獲得する事ができます。

NTTは長期保有しても2回しかポイントが貰えないのに対し、ソフトバンクは1年保有すれば毎年ポイントがもらえる事がメリットです。

似た銘柄にソフトバンクGがあるので間違えないように注意して下さい。

楽天グループ

楽天市場を運営している楽天もオススメ銘柄です。

最近では楽天モバイルが単月黒字を達成するなど、業績が上向きになっています。

ただ、楽天モバイルが赤字続きだったため、配当金は上2つの企業と比べて0円となっています。

楽天グループの株主優待は楽天モバイルの通信費が無料になる特典です。

月々の通信費が株主優待で賄えることを考えれば、配当金が出なくても十分お得な銘柄です。

まとめ

※この記事は案件ではありません

いかがでしたでしょうか。

暴落時に売ってしまって投資をしたくない方も、今回紹介した投資商品であれば、長く保有することで、お金を増やすことが可能です。

また、売ってしまうということは自分が考えている以上のリスクをとっている可能性もあります。全ての預金を投資するのではなく、まず1割投資してみるなど、自分がどれだけリスクを取れるのか考えながら、投資してみて下さい。